Kennen Sie noch diese lustige Szene aus „Asterix bei den Briten“: Ein britischer Soldat und ein römischer Legionär fragen abwechselnd „What he says?“ und „Was sagt er?“ – ohne zu wissen, dass sie dieselbe Frage stellen.

Es ist noch nicht lange her, da hatten Kinder die erste schulische Begegnung mit Fremdsprachen etwa ab der 5. Klasse. Heute sieht das anders aus: Spätestens in der dritten Klasse lernen Schüler:innen ihre ersten englischen Begriffe. Außerhalb der Schule passiert das schon früher, z. B. durchs Fernsehen (Asterix!) oder durchs Reisen.

Kaum ist die Grundschulzeit vorbei, kommt auch schon eine weitere Fremdsprache in der Schule dazu. Während ein Teil der Kinder eine natürliche Begeisterung für Fremdsprachen mitbringt, fällt es anderen schwerer. Die fragen sich im Englischunterricht noch „What he says?“ – und dann kommt auch noch Französisch dazu! Kein Wunder, dass Sprachenlernen dann mit viel Mühe verbunden ist. Und nicht besonders beliebt. Doch selbst wenn fremde Sprachen Begeisterung auslösen: Vokabeln und Grammatik lernen ist dann doch die kleine Schwester der Langeweile. Oder?

Nein! Wenn es richtig gemacht wird, gibt es besonders beim Sprachenlernen so viele Möglichkeiten für lebhaftes, abwechslungsreiches und spielerisches Lernen. Aber noch wichtiger: Verbunden mit Aktivität, „miteinander Quasseln“ und Spielen funktioniert es sogar um einiges besser, als wenn Kinder brav am Schreibtisch sitzen und in einer Tour stundenlang ihre Vokabeln pauken.

Irgendwie ist das auch logisch – und wir konnten es uns schon denken. Doch Wissenschaftler vom Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften in Leipzig haben die ganze Sache mittels einer Studie1 bestätigt. Sie haben nämlich untersucht, wie sich Menschen am besten Wörter einprägen können. Das Ergebnis: Vokabeln lernen funktioniert am besten mit allen Sinnen.

Besonders wichtig ist dabei Bewegung, z. B. in Form von Gesten. Aber auch Bilder, die zu den Wörtern passen, helfen beim Einprägen. Am Schreibtisch sitzen und nur mit Worten beschriebene Karteikarten wieder und wieder hin und her drehen ist also tatsächlich nicht die beste Variante.

Das Ganze hat auch einen Namen: multisensorische Lerntheorie. Das bedeutet nichts anderes, als dass unser Gehirn am besten lernt, wenn die Lerninhalte gleich über mehrere Sinne bei ihm ankommen. Genau diese Lerntheorie haben die Wissenschaftler mit ihrer Studie also bestätigt. Sie fanden heraus: Studienteilnehmer:innen konnten sich Vokabeln besonders gut merken, wenn sie sie mit einer dazu passenden Geste lernten.

Noch besser klappte es, wenn sie das Wort und seine Übersetzung hörten und gleichzeitig auch noch ein Bild davon sahen. Der Clou: Das Lernen über unterschiedliche Sinneseindrücke versetzt logischerweise auch unterschiedliche Gehirnregionen in Aktivität – hier das Bewegungssystem und das Sehsystem. Und was macht das Gehirn dann damit? Ganz einfach: Es verknüpft die unterschiedlichen Reize miteinander. Die Forscher vermuten, dass sich solche Assoziationen dann einfach stärker einprägen.

Die gute Nachricht: Ja, natürlich! Die schlechte: In Present Perfect lässt sich weniger gut reinbeißen als in einen Apfel. Doch der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt: Sprachen können auf ganz unterschiedliche und abwechslungsreiche Art gelernt werden. Was ist schließlich lebendiger als miteinander zu sprechen?

Und wissen Sie was: Entgegen der allgemeinen Annahme ist die perfekte Grammatik gar nicht so wichtig. Es geht vielmehr um das Erlangen von sprachlicher Kompetenz. Damit die Kinder dazu befähigt werden, in andere Kulturen einzutauchen. Wenn sie sich dafür zunächst mit einzelnen deutschen Wörtern, Händen und Füßen und falscher Anwendung von Zeitformen unterhalten, ist das vollkommen in Ordnung. Wenn sie dabei lachen müssen: noch besser!

Und haben Sies gemerkt: Mit Händen und Füßen unterhalten … da sind wir wieder bei der Bewegung. Keine Frage: Das Present Perfect lässt sich sicher auch tanzend lernen!

Wenn es ums Vokabelnlernen geht, gibt es unglaublich viele Methoden, damit Kinder gelernte Wörter nicht sofort wieder vergessen. Super bewährt hat sich der Lernkasten. Hier werden zwar auch klassisch Wörter und ihre Übersetzungen auf Karteikarten geschrieben, aber dann geht es um „Spaced Repetition“ zusammen mit einer Prise „Active Recall“. Und schon klappts mit der Fremdsprache.

Mit Spaced Repetition und Active Recall bleibt das Gelernte nachhaltig im Langzeitgedächtnis gespeichert und wird nicht wieder aussortiert. Wie der Lernkasten ganz genau funktioniert, können Sie hier nachschauen.

Wie es mit den Wiederholungen gut funktionieren kann, wissen Sie jetzt. Aber wie lassen sich Vokabeln gut mit allen Sinnen lernen? Indem Ihr Kind ein Spiel draus macht. Das funktioniert sogar bei den ganz besonders „schwierigen Fällen“: den oft nicht besonders motivierten Teenagern.

Für die noch jüngeren Schüler:innen sorgen kleine Lernspiele wie Fliegenkatschenmemory, Klebezettelmemory oder Streichholzschachtelwörter für großen Lernspaß. Ältere Schüler:innen lassen sich mit Lernapss auf Handy oder Tablet vom spielerischen Lernen gerne überzeugen.

Wichtig ist bei alldem: Das Sprachenlernen muss Spaß machen. Sonst wird es nie aus dem Langeweile-Status herauskommen. Am besten startet Ihr Kind mit einem guten Gefühl ins Lernen, hat währenddessen eine gute Zeit und hört auf, wenns am schönsten ist. Das weiß auch Teresa Röder – und die muss es wissen, denn schließlich ist sie schon seit 15 Jahren Lehrerin. Schauen Sie mal hier:

Wissen Sie, was eine polyglotte Person ist? So bezeichnet man Menschen, die viele Sprachen sprechen können. Eine davon ist Lýdia Machová, eine Dolmetscherin und Sprachmentorin. Sie spricht mittlerweile neun verschiedene Sprachen und lernt alle zwei Jahre eine neue dazu. Warum? Weil sie Spaß daran hat. Das ist auch eines ihrer drei Prinzipien, die es braucht, um eine Sprache zu lernen. Dazu hat sie einen sehr inspirierenden TED-Talk gehalten.

Sie wollte herausfinden, wie andere polyglotte Menschen Sprachen lernen. Schließlich muss es doch einen Trick geben, warum manche Menschen so viele Sprachen sprechen können und andere sich nach wie vor fragen: „What he says?“

Lýdia fand heraus: Alle nutzten andere Methoden. Ob nach Rezepten in einer fremden Sprache kochen, im Gespräch mit Muttersprachler:innen lernen oder per App den Lernfortschritt tracken, war dabei eigentlich egal. Aber: Alle machten etwas, das ihnen Spaß machte. Genau wie sie selbst.

Aus ihrem eigenen Lernen und den Gesprächen mit anderen polyglotten Menschen leitete sie drei Prinzipien ab, die wir Ihnen am Ende auch mit auf den Weg geben wollen. Und zwar diese hier:

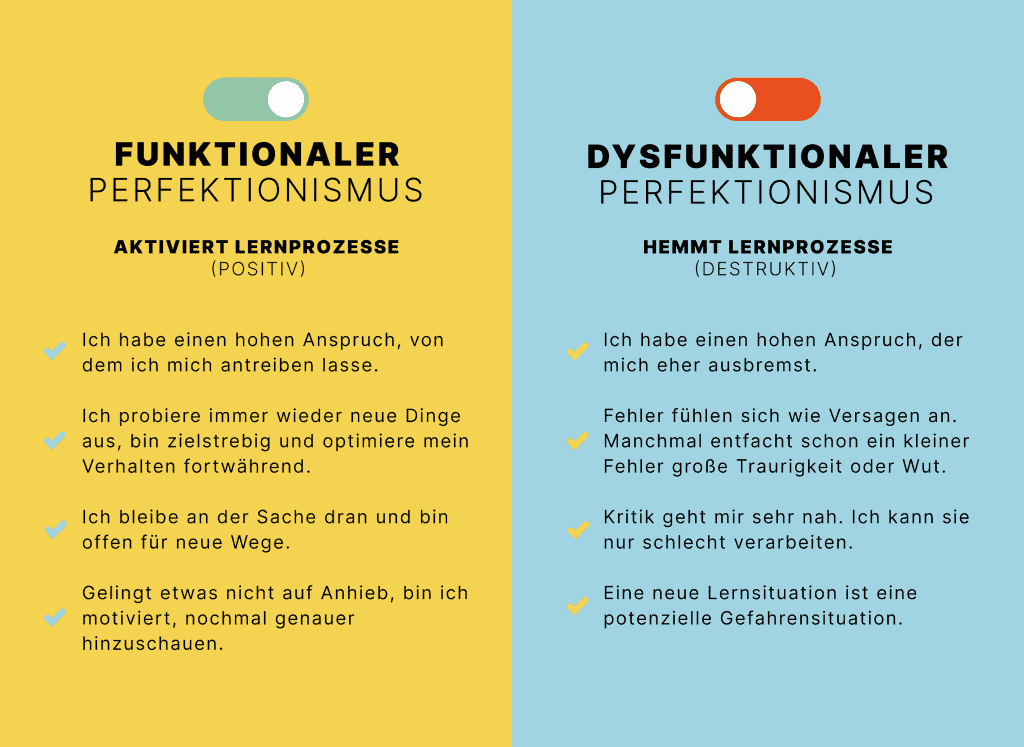

Perfektionismus kann sich positiv oder negativ auf die eigenen Leistungen und das Wohlbefinden auswirken.

Während Lernprozesse vom funktionalen Perfektionismus angetrieben werden, werden sie vom dysfunktionalen gehemmt. Der dysfunktionale Perfektionismus kann einen Teufelskreis auslösen und sich negativ auf die gesamte Schulzeit auswirken.

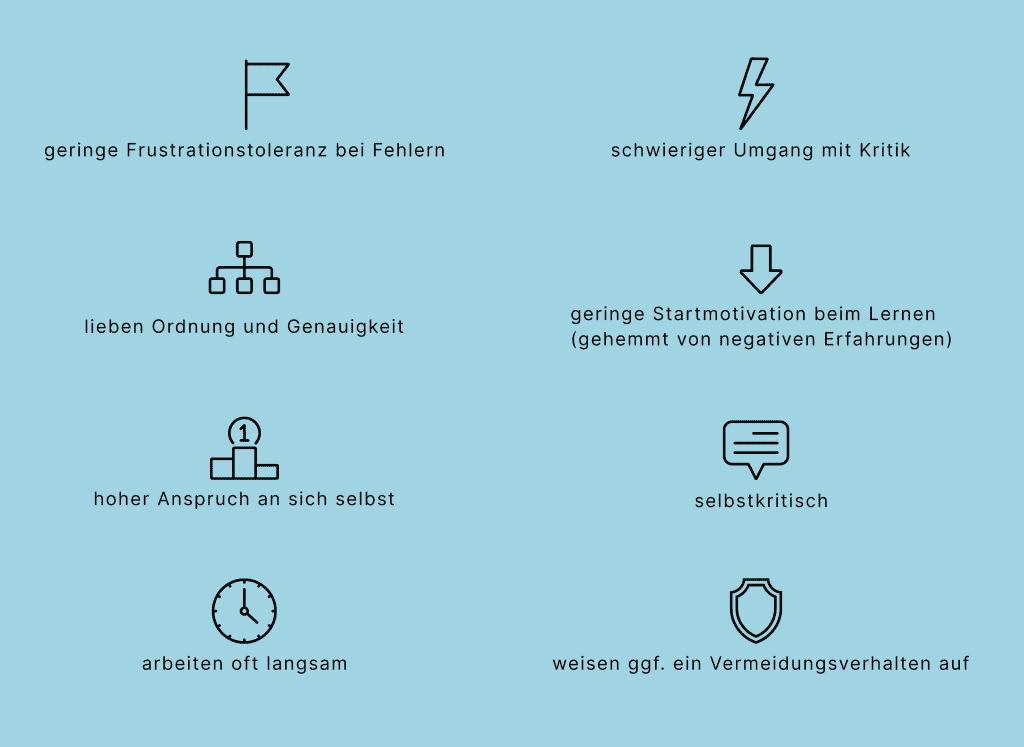

Mit dem Schuleintritt machen Kinder erste Misserfolgserfahrungen, die von außen bewertet werden. Jenen, die einen hohen eigenen Anspruch haben, kann das Schwierigkeiten bereiten. Sie nehmen sich Fehler und Kritik sehr zu Herzen und es gelingt nur schwer, konstruktiv damit umzugehen. Nicht selten reagieren diese Kinder stark emotional, z.B. mit Wutausbrüchen. Das kann auch Eltern verunsichern, da derart emotionale Reaktionen für sie nicht nachvollziehbar sind („Es ist doch nur ein Fehler.“).

Herausfordernd ist der dysfunktionale Perfektionismus vor allem deshalb, weil er zu einem Vermeidungsverhalten führen kann. Je öfter Frust beim Lernen erfahren wird, desto mehr beginnen Kinder, diesen Situationen aus dem Weg zu gehen. Das äußert sich zunächst im Aufschieben und schließlich im Vermeiden.

Ein Vermeidungsverhalten kann auch fachbezogen sein, wenn perfektionistische Kinder nur in einem Fach mehrfach negative Lernerfahrungen sammeln und ihren hohen Anspruch darin nicht erfüllen können. So kann es sein, dass ein Kind partout nicht vorlesen möchte, da es immer korrigiert wird. Ein anderes Kind kann seine hohen Ansprüche vielleicht beim Rechnen nicht erfüllen. Viele Eltern machen auch die Erfahrung, dass sich ihr Kind nur dann an ein Aufgabenfeld wagt, wenn es darin schon fortgeschrittene Fähigkeiten aufweist.

Oft suchen Eltern zunächst Erklärung bei sich selbst. Habe ich zu hohe Ansprüche an mein Kind? Bin ich zu leistungsorientiert? Tatsächlich muss Perfektionismus nicht zwingend mit dem Elternverhalten zu tun haben, auch wenn es den Perfektionismus fördern kann.

Häufig sind Kinder, die ein perfektionistisches Verhalten aufweisen, von Natur aus leistungsorientiert. Es gehört zu ihrem Charakter, Dinge besonders ordentlich und gut machen zu wollen. Sie schenken ihren Aufgaben und Tätigkeiten sehr viel Aufmerksamkeit und Mühe. Erzielen sie nicht das gewünschte Ergebnis, löst das umso mehr Frust aus.

Es kann vorkommen, dass bestimmte Situationen den Leistungsdruck beim Kind erhöhen, obwohl sie eigentlich das Gegenteil bewirken sollten. Dazu gehört übermäßiges Lob. Wenn Kinder für sich selbst das Gefühl haben, gescheitert zu sein, kann übermäßiges Lob sie noch mehr frustrieren, da sie es nicht ernst nehmen können. Es wirkt dann auf sie wie ein getarnter Angriff, obwohl Eltern und Lehrkräfte es gut meinen.

Achten Sie darauf, Ihr Kind ganzheitlich wertzuschätzen. In vielen Familien ist Schule das Thema Nr. 1. Wenn Kinder in der Schule viel Frust erleben, kann es eine große Belastung sein, dass Schule auch im Familienleben einen großen Stellenwert einnimmt. Statt zu fragen „Wie lief es heute in der Schule?“, fragen Sie lieber „Was war heute dein schönster Moment?“

Nutzen Sie das Zauberwort „noch“. Wenn Ihr Kind einen Fehler macht, kann es sein, dass es mit einem Wutausbruch reagiert und diesen Fehler auf sein ganzes Können bezieht: „Ich kann das nicht“. Korrigieren Sie Ihr Kind liebevoll mit einem „noch“, sodass aus einem „Ich kann das nicht“ ein „Ich kann das noch nicht“ wird. Das spornt zu weiteren Versuchen an, während ein „Ich kann das nicht“ Resignation auslöst. Achten Sie auch darauf, das „noch“ in Ihren eigenen Aussagen zu nutzen, z.B. wenn auch Ihnen etwas nicht auf Anhieb gelingt.

Es hilft Kindern sehr, sich ein Role Model (Vorbild) zu suchen. Gibt es eine bekannte Person, die Ihr Kind fasziniert. Machen Sie diese gemeinsam zum Role Model Ihres Kindes. Überlegen Sie, was diese Person ausmacht. Lassen Sie Ihr Kind erzählen, warum es von dieser Person fasziniert ist (das kann z.B. eine Comicfigur oder eine Serienfigur sein. Auch Schauspieler:innen; Künstler:innen, Musiker:innen kommen in Frage. Ebenso jemand aus dem Freundeskreis oder eine verwandte Person). Erstellen Sie zusammen ein Role-Model-Plakat, auf dem Eigenschaften des Role Models zu sehen sind. Am besten gelingt es, wenn Sie ein gemeinsames Projekt daraus machen und auch Sie sich ein Role Model suchen.

Wenn Ihr Kind ein Frusterlebnis hat, gehen Sie gemeinsam zum Role-Model-Plakat, um zu überlegen: „Was würde … in so einer Situation tun?“. Steckt Ihr Kind im Frust fest, fällt es ihm schwer, darüber nachzudenken, wie es nun weitermachen könnte und welche Lösungen es gäbe. Ein Misserfolg kann es derart angreifen, dass es sich in dem Moment selbst keine Lösungen zutraut und blockiert. Viel leichter fällt es ihm hingegen, in solchen Situationen zu überlegen, was sein Vorbild machen würde und sich dann daran zu orientieren. Nach und nach kann es so ein Verhalten eintrainieren, das ihm in Frustsituationen helfen kann. Das nennt man Lernen am Modell.

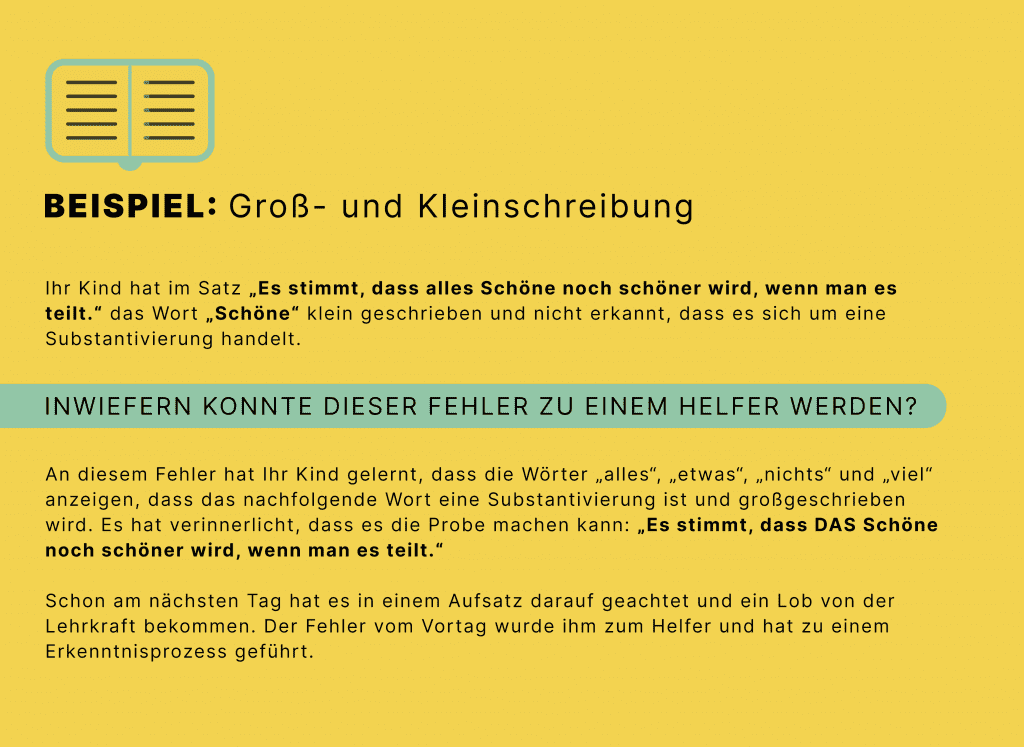

Am wichtigsten bei Kindern mit einem hohen Selbstanspruch ist es, eine positive Fehlerkultur zu etablieren, denn diese Kinder betrachten Fehler oft als große Hinderer. Das ist deshalb so problematisch, weil sich Fehler gar nicht vermeiden lassen. Sie sind fester Bestandteil des Lernprozesses und wichtig, um zu wachsen. Regen Sie Ihr Kind daher an, Fehler als Helfer zu begreifen. Denken Sie gemeinsam über vergangene Fehler nach, die für Ihr Kind frustrierend waren. Überlegen Sie, inwiefern die entsprechenden Fehler auch Helfer waren. Was konnte Ihr Kind dadurch lernen?

Wenn bereits ein Umdenken in Bezug auf Fehler stattgefunden hat, kann auch eine kleine Ausstellung mit den besten Fehlern/Helfern geplant werden, z.B. mit den Top 3. Diese werden dann im Zimmer aufgehängt und erinnern immer daran, dass Fehler super Helfer sein können. Die Top 3 kann auch immer wieder aktualisiert werden.

Zu einer positiven Fehlerkultur trägt auch bei, sich mit Fehlern oder vermeintlichen Misserfolgen zu beschäftigen, die sich in der Geschichte der Menschheit als großartig erwiesen haben.

Viele Frusterlebnisse lassen sich bereits im Vorfeld vermeiden. Lernt Ihr Kind Konzentrationstechniken kennen und arbeitet es mit Pausen, macht es beispielsweise weniger Flüchtigkeitsfehler. Kennt es clevere Strategien, um sich auch abstrakten Lernstoff leicht zu merken (z.B. die Locitechnik oder die Körperlistentechnik), vermeidet es die Erfahrung, Merkstoff in der Klassenarbeit nicht abrufen zu können. Es lohnt sich also einen Werkzeugkoffer an cleveren Lernstrategien und -techniken anzulegen.